うちの猫、餌を食べた直後にそのまま吐いちゃうの…これって大丈夫?

病気?予防次第で何とかなる?

食べたばかりの餌をそのまま吐いてしまうと、飼い主としてはとても心配になりますよね。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。

猫が餌をそのまま吐くのは危険?獣医師が教える原因と予防策

猫が食べた直後に吐いてしまう理由は、軽度なものから病気の可能性までさまざまです。

まずはよくある原因を整理します。

一緒に勉強していきましょう!

猫が餌をそのまま吐く原因

①早食い・過食による吐き戻し

空腹時間が長かったり、食事に対して興奮しすぎると、猫は一気に食べてしまいがちです。

早食いは空気も一緒に飲み込みやすく、胃に届く前に吐き戻すことがあります。

これは「嘔吐」ではなく「吐き戻し」と呼ばれる現象で、命に関わることはほとんどありませんが、繰り返すようなら対策が必要です。

猫が餌をそのまま吐く原因

②毛玉や空気の飲み込み

猫は毎日の毛づくろいで多くの被毛を飲み込んでいます。

これが胃に溜まり、食事と一緒に吐き出されることがあります。特に長毛種や換毛期の猫に多く見られます。

また、早食いによって空気を一緒に飲み込むことも、吐き戻しの一因となります。

猫が餌をそのまま吐く原因

③食物アレルギーや消化不良

特定のタンパク質や添加物などにアレルギー反応を示す猫もいます。

また、急なフードの変更や脂質の多い食事は、消化器官に負担をかけ、吐き戻しや下痢などの症状を引き起こします。

胃腸がデリケートな猫には特に注意が必要です。

猫が餌をそのまま吐く原因

④異物の誤飲や消化器疾患

猫は紐状のおもちゃやビニール片などを誤飲してしまうことがあります。

これらが食道や胃に詰まると、食後にすぐ吐く原因になります。

加えて、食道炎や胃腸炎、胃腫瘍、胃の運動障害といった病気も疑われます。

繰り返し吐く、元気がない、下痢があるなど他の症状も併発している場合は、早めの診察が必要です。

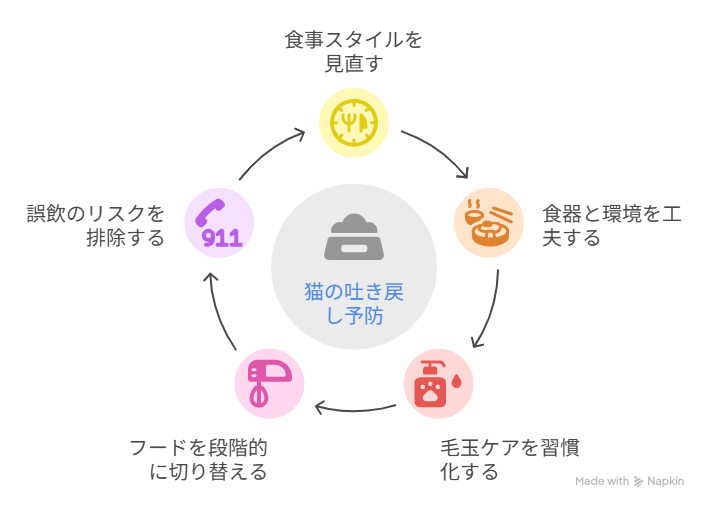

猫が餌をそのまま吐く時の予防策5選

原因がわかったら、次は日常でできる具体的な対策です。

無理なくできる予防策を中心に、生活に取り入れやすい方法をまとめました。

猫が餌をそのまま吐く時の予防策

①食事スタイルを見直す

一度に多く食べることが吐き戻しの大きな原因になります。

1日2〜3回の食事を、4〜5回に分けて少量ずつ与えるようにすると、胃への負担が減り、吐きにくくなります。

また、スローフィーダー(早食い防止食器)やパズル型の給餌器を使うのも有効です。

これらは食べる速度を落とすだけでなく、猫のストレス軽減にもつながります。

猫が餌をそのまま吐く時の予防策

②食器と食事環境の工夫

食器の高さを調節して、猫の頭が少し上がるような姿勢で食べさせると、食道と胃の位置関係が改善され、吐き戻しを防げます。

また、他の猫と一緒に食べている場合は、競争意識や緊張感で早食いになることもあるため、落ち着いた環境での食事を心がけましょう。

猫が餌をそのまま吐く時の予防策

③毛玉ケアを習慣化する

定期的なブラッシングは、被毛の飲み込みを減らし、毛玉による吐き戻しを防ぐ基本的な対策です。

長毛種だけでなく、短毛種でも換毛期には抜け毛が増えるため、ブラッシングをこまめに行いましょう。

また、毛玉ケア用のフードやサプリメントも効果的です。

特に消化をサポートする繊維質が含まれたフードがおすすめです。

猫が餌をそのまま吐く時の予防策

④フードを段階的に切り替える

フードを変更する際は、いきなり全量を変えるのではなく、現在のフードに少しずつ混ぜながら数日かけて切り替えましょう。

胃腸への刺激を抑え、吐き戻しや下痢のリスクを軽減できます。

また、アレルギーの疑いがある場合は、動物病院で低アレルゲンフードの相談をするのも良いでしょう。

猫が餌をそのまま吐く時の予防策

⑤誤飲のリスクを徹底的に排除

誤飲を防ぐには、猫の生活環境の点検が欠かせません。

小さな部品、糸、ビニール片、アクセサリーなどは猫の手の届かない場所へ。

おもちゃも定期的に点検し、壊れているものは廃棄するようにしましょう。

また、誤飲が疑われるときは、迷わず動物病院へ。時間が経つほど状態が悪化するケースもあります。

猫が餌を吐く時の受診が必要な目安とは?

一回吐いたからといってすぐに病気とは限りませんが、「いつ受診すべきか」の目安を知っておくことは非常に大切です。

猫が餌を吐く時の受診目安

①元気で食欲があれば様子見可

吐いたあと、ケロッとしていて食欲もあり、排便も正常であれば、一時的な吐き戻しの可能性が高いです。

理想的なうんちは、食べているフードの色と同じ茶色か、それよりもやや濃くて黒っぽい色。

特に、早食いなど明確な原因がある場合は様子を見ても問題ありません。

便は毎日見るようにしてあげて下さい。

色(赤・真っ黒・白)、硬さ柔さ、回数や量が見るべきポイントです。

猫が餌を吐く時の受診目安

②頻度が多く1日に何度も吐く

1日に何度も吐いたり、毎日のように繰り返す場合は、何らかの疾患が背景にある可能性が高いです。

胃腸炎や食道炎、寄生虫、内臓疾患なども考えられます。早めの診察が必要です。

猫が餌を吐く時の受診目安

③吐物が赤い、黒い場合

これは緊急度が高いサインです。胃潰瘍や内出血など、重篤な消化器疾患の疑いがあります。

吐物に血液やコーヒーかすのような黒い物が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。

猫が餌を吐く時の受診目安

④他の症状を併発した場合

元気がない、下痢や発熱がある、ぐったりしているなどの症状がある場合、嘔吐は全身症状の一部かもしれません。

特に水も飲まない場合は脱水リスクも高く、緊急性が増します。

【Q&A】猫の吐き戻しに関するよくある悩み

最期に「猫の吐き戻し」に関する悩みを紹介していきます!

Q1. 子猫が餌をそのまま吐くのは大丈夫?

A. 子猫の場合はより注意が必要です。子猫の消化器は未発達なため、ちょっとした刺激でも吐きやすい傾向があります。

ただし、頻繁に吐いたり、元気がなかったりする場合は、脱水や低血糖に陥るリスクもあります。

とくにドライフードを食べた直後にそのまま吐く場合は、硬さや粒のサイズが合っていない可能性も。

子猫用フードの見直しや、給餌回数の調整をして様子を見ましょう。

Q2. 猫が吐いた後にすぐご飯を欲しがる場合は?

A. 一度の吐き戻しで元気がある場合は少量なら少しの間、様子を見て問題ないでしょう。

猫が吐いた後でも、すぐにご飯を欲しがる行動はよく見られます。

食べたものを吐き出したことで空腹感が残るため、再度欲しがるのです。

ただし、すぐにたくさん与えるとまた吐いてしまう可能性があるため、少量ずつゆっくり与えましょう。

Q3. 猫が水っぽい液体を吐くのは異常?

A. 空腹時に見られることもありますが、続く場合は注意が必要です。

水っぽい透明または黄色の液体を吐くのは、胃液や胆汁が原因であることが多く、空腹時間が長いとよく見られます。

ただし、毎日のように続く、量が多い、血が混じっているなどの場合は、胃腸障害や膵炎の可能性も。

頻度や症状の記録を取り、異常があれば早めの受診をおすすめします。

Q4. 食べ過ぎで吐くこともある?予防出来る?

A. 猫が食べ過ぎで吐くことは珍しくありません。

猫は適量以上に食べると、胃が急に膨らんで消化が追いつかず、吐き戻すことがあります。

特に多頭飼育で他猫との競争がある環境や、過去に飢えを経験した保護猫などは、食事に対して過敏になりやすいです。

食器を工夫して少量ずつ時間をかけて食べられるようにしたり、給餌の間隔を見直すことで予防できます。

まとめ:猫の吐き戻しは原因分析と予防が大切

猫が餌をそのまま吐いてしまう原因には、早食いや毛玉、アレルギー、誤飲などさまざまな要因があります。

多くは生活習慣や環境の工夫で予防できることが多いですが、症状が続いたり、他の異変がある場合は病気のサインかもしれません。

ちょっとした“吐き戻し”を見逃さず、愛猫と長く元気に暮らしていくためのヒントにしていただけたら嬉しいです。