ごはんを出してもクンクンするだけで食べないの。体調悪いのかな…?

おやつは食べるのにごはんは無視される。飽きただけ…?

猫って、ちょっとした変化で食欲が落ちることも多いんですよね。

こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。

猫がクンクンするけど食べない7つの理由と対処法まとめ

猫が「匂いをクンクンと嗅ぐけど食べない」行動には、いくつか考えられる理由があります。

まずは全体像を把握して、愛猫の行動を冷静に見守りましょう。

一緒に勉強していきましょう!

猫が食べない理由

①食事の匂いや味に飽きている

猫は同じ味に飽きやすい動物です。ずっと同じフードだと「またこれ?」と興味を失ってしまうことがあります。

ローテーションで味や食感を変えることで、食いつきが改善されることも少なくありません。

とくに人工香料の少ないナチュラル系フードは、風味が淡く飽きやすい傾向もあります。

猫が食べない理由

②フードの鮮度や温度が悪い

冷蔵庫から出したばかりのフードや、空気に触れて酸化したドライフードは、匂いが立ちにくく魅力が半減します。

食事は常温に戻して、香りを引き出してから与えるのがおすすめです。

また、湿気の多い時期はドライフードでもカビ臭くなることがあるため、保管方法も重要です。

猫が食べない理由

③おやつの食べすぎ&お腹が空いてない

おやつは少量でも高カロリーなものが多く、猫の空腹感を奪ってしまうことも。

ごはん前におやつを与える習慣がある場合は、一度見直してみましょう。

おやつが主食代わりになってしまうと、栄養バランスも崩れやすくなります。

猫が食べない理由

④環境の変化によるストレス

猫は非常に繊細で、引っ越し・模様替え・来客など、ちょっとした環境の変化がストレスになることがあります。

安心して食事できる静かな空間を意識してあげましょう。

猫が食べない理由

⑤病気や体調不良のサイン

食欲はあるけど食べないという場合、口内炎や内臓疾患が隠れていることも。

数日間続く場合や他の異常(嘔吐・下痢など)がある場合は、早めに獣医の診察を受けましょう。

特にシニア猫では、腎臓や歯のトラブルが原因のことが多いです。

歯のトラブルを抱えた、猫ちゃんは意外と多いんです!

猫が食べない理由

⑥年齢による食欲や好みの変化

シニア期に入ると嗜好が変わり、これまでのフードを受け付けなくなるケースも。

柔らかめの食事や、香りの強いウェットフードに切り替えて様子を見ましょう。

どうしても、年齢とともに嗅覚や味覚も鈍くなるため、食に対する興味が薄れやすくなります。

猫が食べない理由

⑦食器や置き場所が気に入らない

猫は食器の形状や素材、食事の位置にこだわりを持つことがあります。

滑りやすい器や、壁際すぎる配置がストレスになっている可能性もあります。

金属の反射や匂いを嫌がる猫も多く、陶器やガラス製に変えると食べ始めることもあります。

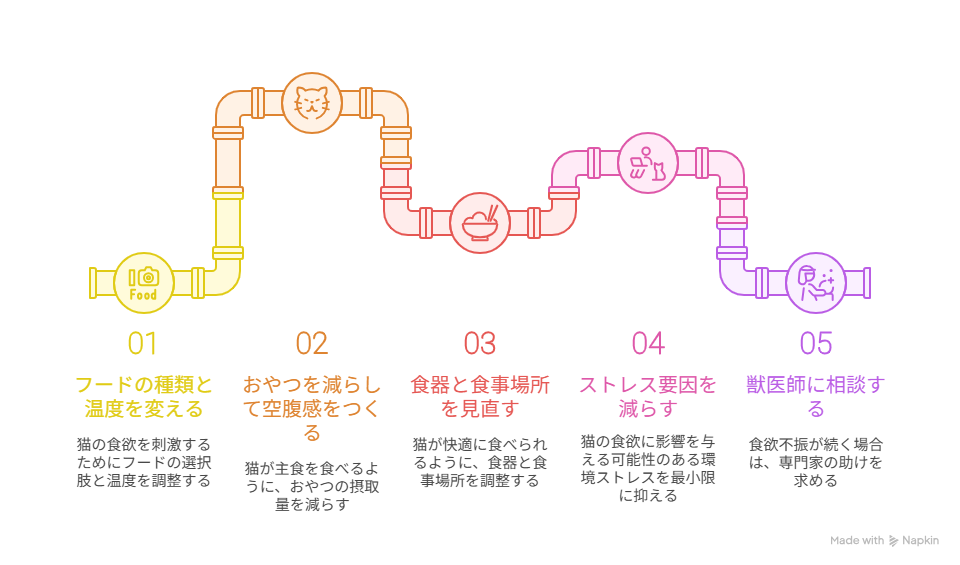

猫がクンクンするけど食べない時の対処法5選

それぞれの原因に対して、すぐに試せる対処法を紹介します。

無理に食べさせようとせず、猫のペースを尊重しながらケアしていきましょう。

猫が食べない時の対処法

①フードの種類や温度を変えてみる

飽きや鮮度の問題には、フードのローテーションや温め直しが効果的です。

特にウェットフードは、電子レンジで数秒加熱するだけでも香りが立ち、猫の食欲を刺激します。

また、素材や味に変化を加えることで「初めてのもの」に反応して食いつきが戻ることがあります。

猫が食べない時の対処法

②おやつを減らして空腹感をつくる

高カロリーなおやつを頻繁に与えていると、猫が主食を食べなくなることがあります。

1日のおやつ量を見直し、メリハリのある与え方を心がけましょう。

特に食事前1〜2時間は何も与えず、「お腹が空いた状態」でごはんを出すのがポイントです。

猫が食べない時の対処法

③食器や食事場所を見直す

猫は食器の材質・形・高さに敏感です。たとえば、金属製の器は匂いや反射で嫌がることもあります。

安定感のある陶器やガラス製の食器、高さを調整できる台座付きの器がおすすめです。

また、落ち着ける静かな場所に食事スペースを確保し、他のペットや人通りが少ない位置に移してみましょう。

猫が食べない時の対処法

④ストレス要因を減らす

猫は環境の変化に敏感で、食欲にも大きく影響します。来客・模様替え・大きな音などがあると、警戒して食べなくなることも。

安心できる寝床や食事場所を整え、生活リズムが崩れないように配慮することが大切です。

フェロモン製品(フェリウェイなど)を使ってリラックス効果を与えるのも有効です。

猫が食べない時の対処法

⑤2日以上続いたら獣医師へ相談を

長期間の絶食(48 時間以上)は、腸絨毛の萎縮、消化管機能の回復の遅れ、栄養失調や腸内細菌の異常、さらに肥満の猫では肝リピドーシスなどの問題の発生につながるため、避ける必要があります。

食欲不振が続くときや、元気がない・吐く・下痢をしているなど他の症状がある場合は、すぐに受診しましょう。

猫がクンクンするけど食べない時の注意点

猫が食べない時に獣医師に相談すべきタイミング

上記3つのポイントに、1つでも当てはまる場合は、早急に病院を受診しましょう。

他にも「食べない」以外にいつもと違うサインがないか観察しましょう。

猫が食べない時の注意点

①水の飲み方やトイレの様子

水分摂取と排泄の状態は、体内の健康状態を反映する重要なサインです。

猫が急に水を飲まなくなった、水を飲む量が極端に増えた、トイレの回数が減った・増えた・長時間こもるなどの変化がある場合、腎臓病や膀胱炎、尿路結石などの病気が潜んでいる可能性があります。

猫が食べない時の注意点

②甘える・隠れるなど行動の変化

普段とは違う甘え方や行動パターンの変化も、重要なサインです。

また、目つきがぼんやりしている、呼んでも反応が薄い、動きが鈍くなっているなどの変化も要注意。

「なんかいつもと違う」と思ったら、それは体や心のSOSかもしれません。

猫が食べない時の注意点

③遊ぶ元気はあるか

遊びへの反応は、猫の「元気のバロメーター」です。

「遊ばない+食べない」が同時に見られるときは、迷わず獣医師に相談を。

猫がクンクンするけど食べない時のQ&A

猫の「食べない」行動には、いくつもの背景があり、一見似た行動でも理由が異なることがあります。

ここでは飼い主さんからよくあるケース別の疑問を、具体的な解説とあわせてお答えします。

Q1:猫に手であげるとご飯を食べるのはなぜ?

A:猫は飼い主との信頼関係が深い動物なので、直接手からもらうことで安心感が生まれ、食べることがあります。

ただし、手からしか食べなくなるクセがつくと、自力で食事をしなくなり、将来的にストレスや問題行動の原因になることも。

あくまで一時的な方法として使い、徐々に器からの食事に戻すように誘導しましょう。

Q2:朝は食べるのに夜はクンクンだけで食べない理由は?

A:時間帯によって食べない場合は、気温・空腹感・活動量の差などが関係していることが多いです。

たとえば、朝は寝起きで空腹感が強く、涼しい時間帯なので食欲が出やすいのに対し、夜は部屋が暑かったり、日中におやつを食べていたことでお腹が満たされている可能性も。

このような場合は、夜の環境を見直したり、夕食前のおやつを控えるなど、生活リズム全体を整えてあげることが大切です。

Q3:猫が食後に砂をかけるような仕草は?

A:猫がフードボウルのまわりを引っかくようにする仕草は、本能的な「埋める・片づける」行動の一種です。

また、これは「もういらない」「気に入らない」といった意思表示でもあり、特に嫌いな匂い・味のフードを与えた時に出やすい傾向があります。

こうした仕草が頻繁に見られる場合は、そのフードが猫に合っていない可能性もあるため、種類を変えたり、食事環境を見直すサインとして受け止めましょう。

まとめ:猫がクンクンするけど食べない時は何かしらのサインがある

猫がクンクンするけど食べないのは、好みの問題やちょっとした不快感であることが多いです。

しかし、長引く場合や行動の変化があるときは、病気のサインかもしれません。

日々の小さな変化に気づけるよう、しっかり観察することが何よりのケアになります。