人間用のかつおぶしを毎日あげているんだけど、やっぱりダメ…?

おやつに喜んで食べるけど、塩分や添加物が心配。毎日はやめた方がいい?

大好きな愛猫には安全で喜ぶものをあげたいですよね。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

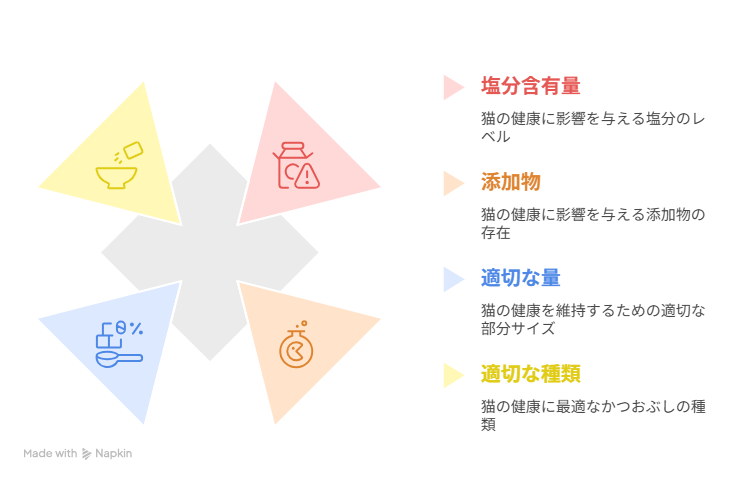

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。

猫に人間用のかつおぶしを毎日与えるのは危険?健康への影響

かつおぶしは香りや味で猫が喜びますが、人間用を毎日与えると健康へのリスクがあります。

それでは結論からお伝えしていきます。

一緒に勉強していきましょう!

猫に人間用のかつおぶしは危険?

①塩分・ミネラルは腎臓に負担

猫用と比較し、人間用のかつおぶしには塩分やミネラル(カルシウム、マグネシウム、リンなど)が多く含まれています。

これらを過剰に摂取すると、尿路結石や腎臓病のリスクが高まります。

特に腎臓や泌尿器に不安がある猫には、少量でも毎日与えるのは避けた方が安心です。

短期間では症状が出なくても、長期的には負担が積み重なります。

猫に人間用のかつおぶしは危険?

②添加物や化学調味料の健康リスク

人間用のかつおぶしは、風味を強めるために化学調味料(グルタミン酸ナトリウムなど)が添加されている場合があります。

これらは猫の体にとって過剰な刺激となり、消化器や神経に負担をかける恐れがあります。

また、加工や保存の過程で生じる発がん性物質やカビのリスクもゼロではありません。

猫に人間用のかつおぶしは危険?

③適量+無添加猫用を選べばOK

かつおぶし自体には、タウリン・良質なたんぱく質・EPA・DHAなど、猫に必要な栄養素も含まれています。

無添加・無塩の「猫用かつおぶし」をひとつまみ程度に抑えて与えれば、安全で健康的なおやつになります。

毎日ではなく週に数回、フードのトッピングとして使うのもおすすめです。

猫に人間用のかつおぶしは危険?

④バランス重視の調整が重要

かつおぶしはあくまでおやつであり、主食は栄養バランスが計算されたキャットフードが基本です。

おやつの総カロリーが多くなると、必要な栄養バランスが崩れてしまいます。

与える場合は、その日のフード量を少し減らすなどして調整しましょう。

猫用かつおぶしなら毎日与えていい?与え方と選び方

猫用かつおぶしは、人間用より塩分や添加物が少ないため安全性は高いですが、それでも与え方や量を間違えると健康リスクにつながります。

毎日与える場合は、必ず適量・適切な種類を守ることが大切です。

猫用かつおぶし:量の目安と頻度

猫用かつおぶしの1日の適量は、体重4〜5kgの成猫で1〜2g程度が目安です。

猫用鰹節のパッケージに「1日5~10g」とありますが、5gは結構多いので心配な飼い主さんは1日1~2g程度に抑えておくと安心です。

これはひとつまみ分で、袋からそのままドサッと出すと簡単にオーバーしてしまうため、計量スプーンやキッチンスケールで確認すると安心です。

| 種類 | 1日の目安量 | 与える頻度の目安 |

|---|---|---|

| 猫用(無添加) | 1〜2g | 毎日〜週数回 |

| 猫用(減塩) | 1〜2g | 毎日〜週数回 |

| 人間用 | 0.5〜1g | 月1〜2回まで |

猫用かつおぶし:タイプの選び方

かつおぶしを選ぶ際は、塩分無添加・無塩タイプが第一条件です。

パッケージに「無塩」「無添加」「猫用」と明記されているかを確認しましょう。

また、薄削りタイプは口当たりがよく消化しやすい一方、粉末タイプはトッピングに便利ですが、吸い込みによるむせに注意が必要です。

健康維持のため、原材料が「かつお」のみのシンプルな製品が理想です。

猫用かつおぶし:与えるタイミングと方法

かつおぶしは単独で与えるより、主食のキャットフードにトッピングする形が望ましいです。

香りで食欲が増すため、食欲不振の猫にも有効です。

水分補給を促すために、ぬるま湯でふやかしたフードに混ぜる方法もおすすめです。

毎日与える場合は、主食の量を少し減らしてカロリーやミネラル過多を防ぎましょう。

腎臓病や尿路結石の既往がある猫は、獣医師と相談のうえ与えるかどうか判断します。

猫用かつおぶし:注意点と健康チェック

毎日与えている場合は、尿の色や回数、食欲、体重変化を定期的に観察しましょう。

尿が濃くなる・排尿回数が減る・食欲が落ちるなどの症状が見られたら、かつおぶしを中止し、早めに受診してください。

また、子猫やシニア猫は塩分に弱いため、より少量に抑えるか、与えない選択も視野に入れましょう。

まとめ:猫に与えるかつおぶしは量と内容が重要

人間用のかつおぶしを毎日与えるのは、塩分・ミネラル・添加物による健康リスクが高く、腎臓や泌尿器系への負担が心配です。

与えるなら無添加・無塩の猫用を、少量・週数回までに抑えることが大切です。

愛猫の健康を守るため、主食とのバランスを意識しながら、安全で喜ぶおやつ習慣を作っていきましょう。