可愛い子犬を迎えたいけど、平日日中誰も家に居ないから、育てられるか不安…

共働き夫婦で、子犬を飼うのはやっぱりダメなの?

実際に共働きでも子犬や子猫をお迎えされている方はいます。

僕が大切にしてほしいのは「留守番対策」なのです。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。

共働きで2ヶ月の子犬は育てられる?獣医師が伝える留守番対策

結論、共働き家庭でも、2ヶ月の子犬を家族として迎え、育てている飼い主さんはいます。

ただし、子犬特有のケアや留守番中のリスクをしっかりと理解し、事前に対策を取ることが必要不可欠となります。

可愛い子犬と家族になりたいという気持ちを大切にしながら、安心して迎える方法を一緒に学びましょう!

共働きで子犬を育てる知識

①理想のお留守番は1〜3時間程度

理想を言えば、2ヶ月の子犬のお留守番は1~3時間程度が望ましいです。

この時期はまだ体調も心も不安定で、“人の気配がある安心感”が大切な時期です。

でも現実は、共働きで日中に誰もいない家庭も多いはず。

「だからやめた方がいい」と切り捨てるのではなく、危険性を正しく知ったうえで、どうすれば安全に過ごせるかを考えていくことが大切です。

子犬の長時間のお留守番が危険な理由

どうして長時間のお留守番は、危険なの?

2ヶ月の子犬は、見た目以上に体調変化に弱く生き物であり、様々な体調変化のリスクがあるのです。

- 低血糖や脱水のリスク

成長途中の子犬は、数時間の空腹や水分不足でも体調を崩すことがあります。最悪の場合、命にかかわることも。

- 排泄の我慢ができない

トイレの間隔が短く、我慢もまだ未発達。汚れた場所で寝ると、ストレスや感染症の原因に。

- 誤飲・事故のリスク

動きも未熟で好奇心いっぱい。電気コードを噛む、床に落ちた小物を飲み込むなど、事故につながる行動も少なくありません。

- 分離不安が形成されやすい

孤独な時間が長すぎると、将来の吠え癖や問題行動につながるケースも。

危険性を十分理解することは、対策を学ぶ上でとても大切なことなのです。

共働きで子犬を育てる知識

②ペットカメラや自動給餌器の活用が鍵

近年はペット向けの見守りカメラや、自動で食事を与える機器が充実しています。

スマホアプリと連携すれば、外出先から子犬の様子を常に確認できます。

職場でも様子が見える安心感は、共働き家庭の大きな味方になります。

私たちもペットカメラ、自動給餌機を利用しています!

共働きで子犬を育てる知識

③空調・水・トイレの管理は最重要

子犬は体温調節が苦手なため、室温は22~25℃前後、湿度は50~60%前後を保ちましょう。

夏場、愛犬だけで留守番をさせるときは、エアコンをつけっぱなしにするという人が81%、特に暑い日だけつけっぱなしにするという人が7.6%という結果でした。なかにはエアコンではなく、扇風機をつけっぱなしにするという意見もありました。

※「みんなのブリーダー」で子犬をお迎えした方304名を対象に、犬と暮らすことによるエアコン事情について

私達は、雪が降る地域在住ですが、ここ数年の夏は本州並みの猛暑なので、夏のエアコンは25度設定にしています。

水はこぼれにくい器で常に新鮮な状態をキープ。

トイレも広めに設置し、成功体験を重ねられるようにしておくと失敗が減ります。

共働きで子犬を育てる知識

④家族・シッターは“頼る選択肢”

ペットシッターや家族・友人にサポートをお願いできれば理想的ですが、毎日頼るのは現実的に難しいというのが実情です。

実際、共働きで2ヶ月の子犬や子猫を育てている家庭は多く存在しており、大切なのは“留守番中の環境をどこまで徹底できるか”です。

温度・湿度・給餌・トイレ・安全対策まできちんと整えておけば、シッターがいなくても子犬が安心して過ごせる空間は作れます。

補助的なサポートは“プラスα”として考えるのが現実的です。

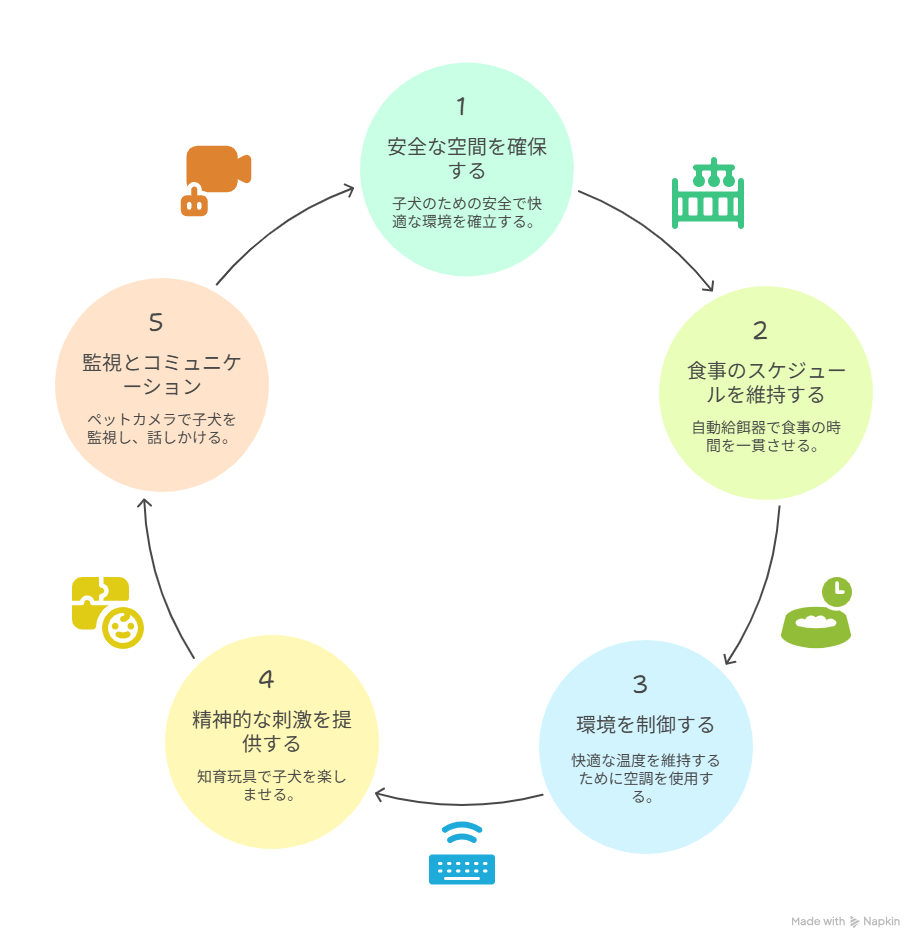

共働きで2ヶ月の子犬を迎える留守番対策5選

共働きでも安心して迎えるために、最初に準備しておくべきポイントを整理します。

これが揃っていれば、スタート時の不安もぐっと軽減されます。

共働きで子犬を迎える留守番対策

①安全なケージ・サークルの配置

狭すぎず、広すぎず、誤飲・誤食のリスクがなく、安全に過ごせる空間を用意します。

寝床・トイレ・水がバランスよく配置されていることが理想です。

特にケージは、子犬にとって安心できる“自分の場所”になります。

共働きで子犬を迎える留守番対策

②自動給餌器・給水機の導入

食事の時間を一定に保つことが、生活リズムを整える第一歩。

自動給餌器は時間設定が可能で、毎日決まった時間に食べられるようになります。

給水機もこぼれにくく清潔なものを選びましょう。

共働きで子犬を迎える留守番対策

③2ヶ月の子犬の室温|空調管理

夏場は熱中症、冬場は低体温が心配です。子犬は体温調節が苦手なため、室温は22~25℃前後を目指しましょう。

24時間空調を使うことを前提に、電気代よりも命を守ることを優先しましょう。サーキュレーターで空気を循環させることで、温度ムラも防げます。

特に夏は、子犬でなくても熱中症や、暑さや脱水による食欲不振の子の受診が増えます。

共働きで子犬を迎える留守番対策

④知育トイやガムでの時間つぶし

退屈がストレスになり、問題行動につながることもあります。

知育トイや硬めのガムは、噛む欲求を満たしながら精神的な刺激になります。

外出前に仕込んでおくのもおすすめです。

共働きで子犬を迎える留守番対策

⑤ペットカメラと通知設定

スマホと連動したペットカメラは、映像確認だけでなく、動きや音を検知して通知してくれる機能が便利です。

カメラに話しかけられるタイプなら、声を聞かせて安心させることもできます。

「あったら安心」子犬の留守番アイテム

最近では、トイレの回数や使用状況をスマホに通知してくれる自動トイレも登場しています。

私の妹は多忙であるため、猫2匹の多頭飼いで導入しており、体調の変化にすぐ気づけて助かっているそうです。

必須ではないですが、「ちょっと心配」という人にとっては、非常に心強い選択肢ですね。

共働きで子犬を迎える方へ|後悔しないための心得

共働き家庭が2ヶ月の子犬を迎えることは、不可能ではありません。

ただし、「気持ちだけ」ではなく、「環境づくり」「観察力」「責任感」があってこそ初めて成立するものです。

獣医師として、そして実際に共働きでペットを育てる家庭を数多く見てきた立場から、共働きだからこそ押さえておきたい視点をお伝えします。

子犬は“構ってほしい”よりも“安心して休める場所”を求めている

飼い主さんの「ひとりで寂しくないかな」という不安とは裏腹に、2ヶ月の子犬は1日の大半(18〜20時間)を眠って過ごすものです。

求めているのは「四六時中かまってくれる誰か」より、静かで安心して眠れる空間。

逆に言えば、落ち着けるケージやサークルを整えることが最優先とも言えます。

子犬と一緒にいられる時間が少なくても愛情あれば十分

大事なのは、限られた時間でもどれだけ向き合うか。

朝と夜に短い時間でも、名前を呼ぶ、やさしく触れる、一緒に遊ぶといったスキンシップの積み重ねが、子犬にとっての安心感と信頼につながります。

「ずっと一緒にいる=愛情」ではなく、“向き合う意志”こそが愛情の証です。

共働きの犬は決してかわいそうではない

共働きの家庭だからといって「子犬が可哀想」ではありません。

実際、共働きでも子犬を育てているご家庭はたくさんあります。

大切なのは、「留守中に何が起きてもいいような準備」ができているかどうか。

自動給餌器・空調管理・ペットカメラ・トイレ対策など、“いない時間をどう乗り切るか”の仕組みづくりこそが、共働き育犬における最大のカギです。

それでも「子犬の命の兆候」は見逃さない準備を

ただし、共働き家庭で最も怖いのは、子犬の急変に“気づけない”こと。

子犬は数時間の体調不良で、命の危機に陥るケースもあります。特に以下の変化には注意が必要です。

- 食べない・飲まない(低血糖・脱水)

- トイレに全く行かない or 明らかに異常(便秘・下痢・血尿など)

- 明らかに動きが鈍い、震えている、鳴き続けている

こういった変化に早く気づくためには、ペットカメラ・トイレ通知・給餌状況の確認機能などのアイテムをどんどん活用しましょう。

「迎えてよかった」と思えるよう準備を徹底する

感情だけで迎えるのではなく、「この子と幸せに暮らしていけるか」を真剣に考えること。

共働きであっても、準備と覚悟、そして日々の工夫があれば育てていけます。

大切なのは、“共働きだから無理”と決めつけるのではなく、“どうすればできるか”に向き合う姿勢です。

まとめ:共働きでも正しい留守番対策が出来れば子犬を育てられる

2ヶ月の子犬を共働きで迎えるのは簡単なことではありません。

でも、必要な準備と情報をしっかり持ち、工夫しながら育てていけば、安心して暮らせる環境は十分に整います。

「大丈夫かな」ではなく「どうすればできるか」を考える気持ちが、何よりも大切です。

子犬との暮らしを前向きに迎えられるよう、準備を進めていきましょう。